DDS催化劑的發(fā)現(xiàn)與可能分子模型

詳細(xì)描述

點(diǎn)擊量:1849

1、DDS催化劑的發(fā)現(xiàn)

魏雄輝博士在對慢性粒細(xì)胞白血病進(jìn)行研究時(shí),發(fā)現(xiàn)患慢性粒細(xì)胞白血病的病人的血紅蛋白大多數(shù)都轉(zhuǎn)變成了高鐵血紅蛋白(HbM),其中的鐵離子都是三價(jià)鐵離子,并且這些三價(jià)鐵離子全部被帶強(qiáng)負(fù)電的離子或集團(tuán)中和,而不能再生,也就是說,患慢性粒細(xì)胞白血病的病人的血紅蛋白失去了載氧能力。受此啟發(fā),他模仿正常血紅蛋白的載氧性質(zhì)和功能,研制出了一種全新的含鐵的絡(luò)合(或螯合)聚合物,簡稱為DDS催化劑。實(shí)驗(yàn)證實(shí),DDS催化劑具有較強(qiáng)的載氧能力;DDS催化劑用作DDS抗癌劑和DDS補(bǔ)血?jiǎng)┑难芯空谶M(jìn)行之中。最初,魏雄輝博士是為了尋找抗癌藥而研制DDS催化劑的,并不是為了脫硫。在研究抗癌藥物之前,他對煙道氣和工業(yè)原料氣的脫硫進(jìn)行了大量的研究,但未能沖破傳統(tǒng)脫硫技術(shù)的束縛,最終均告失敗。在研制出了DDS催化劑以后,他突然想到,脫硫時(shí)也要提高脫硫液的載氧和吸氧能力,以便將溶液中的S2-和SO32-氧化成S和SO42-,為此,他將DDS催化劑加入脫硫液中,進(jìn)行脫硫?qū)嶒?yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)含有DDS催化劑的脫硫液的脫硫效果非常好,優(yōu)于傳統(tǒng)的脫硫技術(shù),并能夠?qū)怏w中的硫含量降至1mg/m3以下;就這樣“脫硫?qū)S玫腄DS催化劑”被發(fā)明了。

2、DDS催化劑的可能分子模型

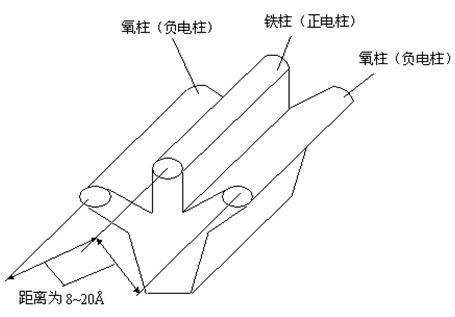

根據(jù)DDS催化劑的分子結(jié)構(gòu)的特征因素,經(jīng)折疊和雜化以后其可能分子空間模型如下:

3、DDS催化劑的催化機(jī)理

為了方便地闡述DDS催化劑的催化機(jī)理,我們用DDS-O-表示DDS催化劑中的“負(fù)電柱”(或氧柱);用DDS-Fe+表示DDS催化劑中的“正電柱”(或鐵柱),“正電柱”又有“二價(jià)正電柱”(或二價(jià)鐵柱)和“三價(jià)正電柱”(或三價(jià)鐵柱)之分,我們分別用DDS-Fe2+和DDS-Fe3+表示。

研究表明,DDS催化劑中的“負(fù)電柱” DDS-O-可以“捕獲”其周圍的帶正電的粒子,在DDS溶液中帶正電的粒子通常有Fe2+、Fe3+、Na+、H+等;“正電柱”可以“捕獲”其周圍的帶負(fù)電的粒子,在DDS溶液中帶負(fù)電的粒子通常有SO32-、SO42-、S2-、HS-、CO32-、HCO3-、S2O32-、OH-等。

DDS催化劑中的“正電柱”和“負(fù)電柱”基本上是相互平行的,且“正電柱”和“負(fù)電柱”的中心平行距離為8~20Å,而正、負(fù)離子相距在此距離范圍之內(nèi)時(shí),非常容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。因此,“捕獲”在DDS催化劑中的“負(fù)電柱”和“正電柱”上的正電粒子(或正離子)和負(fù)電粒子(或負(fù)離子)很容易發(fā)生各種化學(xué)反應(yīng)。實(shí)際上DDS催化劑為這些化學(xué)反應(yīng)提供了必要的條件和便利的場所。

DDS催化劑的催化機(jī)理大致可以描述如下。

DDS催化劑的脫硫催化機(jī)理可能是:

CS 2 (g)  CS 2 (l) (二硫化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

CS 2 (l) (二硫化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

CS 2 (l) (二硫化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

CS 2 (l) (二硫化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

CS 2 (l) + DDS-Fe2+  CS2 Fe2+-DDS

CS2 Fe2+-DDS

CS2 Fe2+-DDS

CS2 Fe2+-DDS

CS2Fe2+-DDS + H2O + DDS-Fe2+ + DDS-O-  DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H++ COSFe2+-DDS

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H++ COSFe2+-DDS

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H++ COSFe2+-DDS

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H++ COSFe2+-DDS

COS2 (g)  COS2 (l)(硫氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

COS2 (l)(硫氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

COS2 (l)(硫氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

COS2 (l)(硫氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

COSFe2+-DDS + H2O + DDS-Fe2+ + DDS-O- DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+ + CO2

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+ + CO2

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+ + CO2

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+ + CO2

H2S(g)  H2S(l)(硫化氫從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

H2S(l)(硫化氫從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

H2S(l)(硫化氫從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

H2S(l)(硫化氫從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

H2S(l) + DDS-Fe2+ + DDS-O- DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+

DDS-Fe2+HS- + DDS-O-H+

DDS-Fe2+HS- + DDS-O- DDS-Fe2+S2- + DDS-O-H+

DDS-Fe2+S2- + DDS-O-H+

DDS-Fe2+S2- + DDS-O-H+

DDS-Fe2+S2- + DDS-O-H+

2DDS-Fe2+ + 2DDS-O-H+ + [O](空氣) 2DDS-Fe3+ + 2DDS-O- + H2O

2DDS-Fe3+ + 2DDS-O- + H2O

2DDS-Fe3+ + 2DDS-O- + H2O

2DDS-Fe3+ + 2DDS-O- + H2O

2DDS-Fe3+ + DDS-Fe2+S2- 3 DDS-Fe2+ + S(以硫沫形式排出系統(tǒng))

3 DDS-Fe2+ + S(以硫沫形式排出系統(tǒng))

3 DDS-Fe2+ + S(以硫沫形式排出系統(tǒng))

3 DDS-Fe2+ + S(以硫沫形式排出系統(tǒng))

DDS催化劑的脫二氧化硫的催化機(jī)理可能是:

SO 2 (g)  SO 2 (l) (二氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

SO 2 (l) (二氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

SO 2 (l) (二氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

SO 2 (l) (二氧化碳從氣膜界面轉(zhuǎn)入液膜界面,并傳至液相主體)

SO 2 (l) + H2O + Na2CO 3  NaHSO 3 + NaHCO 3

NaHSO 3 + NaHCO 3

NaHSO 3 + NaHCO 3

NaHSO 3 + NaHCO 3

NaHSO 3  Na+ + HSO 3-

Na+ + HSO 3-

Na+ + HSO 3-

Na+ + HSO 3-

DDS-Fe2+ + HSO 3- DDS-Fe2+ OH - + SO2 (g)↑(重新釋放)

DDS-Fe2+ OH - + SO2 (g)↑(重新釋放)

DDS-Fe2+ OH - + SO2 (g)↑(重新釋放)

DDS-Fe2+ OH - + SO2 (g)↑(重新釋放)

DDS-Fe2+ OH - + DDS-O-H+ DDS-Fe2+ + DDS-O- + H2O

DDS-Fe2+ + DDS-O- + H2O

DDS-Fe2+ + DDS-O- + H2O

DDS-Fe2+ + DDS-O- + H2O

因此,特別注意:DDS脫硫技術(shù)是一種全新的濕法生化脫硫技術(shù),其脫硫原理和概念與傳統(tǒng)的濕法脫硫技術(shù)完全不同,DDS脫硫技術(shù)的脫硫過程中始終有生物物質(zhì)DDS催化劑及其相應(yīng)的好氧菌參與,所以,怎樣保證DDS催化劑及其相應(yīng)的好氧菌處于最佳的活性狀態(tài)成為了本技術(shù)的核心。